AERO100连载 | PCC集团

2019年11年08日

翔腾微电子 2022-08-01

1.机载总线网络概述

现代战斗机的航空电子系统是航空电子技术经历了半个多世纪的漫长演变和不断进步的结果。航空电子系统结构的每次变化,其核心的机载总线网络技术也不断跨上新台阶,而且每次变革都能使飞机性能得到大幅提升。现代飞机的飞行与作战任务包括起飞、巡航、飞行控制、目标搜索、识别跟踪、火控计算、武器投射、制导、电子战、通信等,都需要航空电子系统承担,航空电子系统是现代战斗机的“大脑”和“神经中枢”,机载总线网络则是其关键的“神经网络”。在机载通讯领域发展过程中,具有代表性的典型总线有ARINC429、1553B、1773、ARINC659、1394B、ARINC825总线,具有代表性的典型交换网络则有AFDX网络、FC网络等,未来将发展的是方向包括时间触发以太网、高速1553B、WDM与光交换网络。

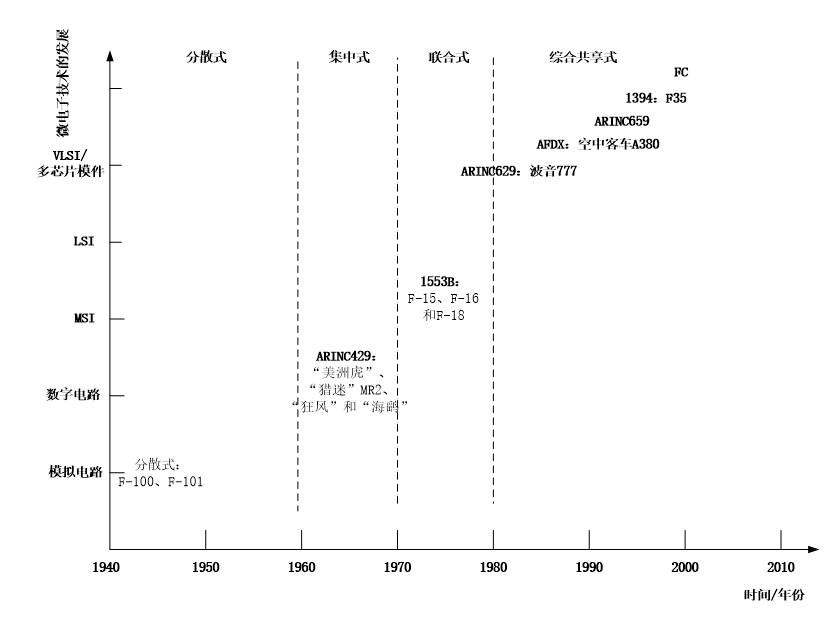

机载总线网络的发展和微电子技术的进步是息息相关的,每一次微电子技术的变革,都会间接地促进机载总线网络的发展变化。作为航空电子系统的“骨架”和“神经”,机载总线网络以飞机电传操纵系统和航空电子系统的发展需求为指引,以微电子技术的发展为动力,以实现航空电子各子系统之间、通用处理模块之间的资源共享、减轻互连介质的质量和降低复杂性为目的,向着传输速率更快、可靠性更强、安全性更高的方向发展。机载总线网络和微电子技术的关系如下图所示:

图1 机载总线网络和微电子技术关系图

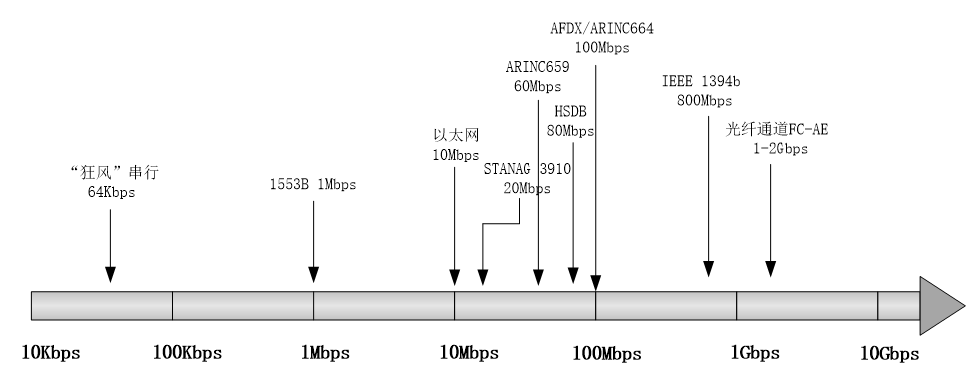

机载总线网络技术发展至今,传输方式从孤立的单一传输发展到共享互联的网络化,传输速度从原来的KB发展到MB乃至GB,为航电系统的升级换代提供了强有力的保证,推动了航空电子系统结构的进化。典型的机载数据总线的传输速率如下图所示:

图2 机载总线网络传输速率

机载总线网络有以下几种常见的类型:

(1)单信息源/单接收器

这是数据总线最早的应用形式,由一条从发送器到接收器的专用数据传输线路构成,只能完成数据从发送器到接收器的单向传输。它诞生于20世纪70年代,并应用于“狂风”和“海鹞”式飞机的航空电子系统。这种总线形式使用大量的物理链路进行数据传输,不利于多设备模块的航空电子系统的综合。

(2)单信息源/多接收器

这是一种一个发送设备可以向多个接收设备发送数据的技术。ARINC429就属于这种总线,它已为民用运输机和公务喷气机所广泛使用,如波音757、767和空中客车A300、A310、A320。这种总线被广泛应用于联合式航空电子系统中。

(3)多信息源/多接收器

在这种系统中,多个发送源可向多个接收器发送数据,它被称为全双工系统。MIL-STD-1553B和ARINC629总线即属于此类总线。这种总线相对灵活,易于改进和功能扩充,适用于综合共享式的航空电子系统。

2.民用机载总线网络概述

民用机载总线网络始于20世纪70年代的ARINC429总线的使用,随后Boeing公司在客机B777的研制中采用速率更高、结构更合理的ARINC629。这两类总线是上世纪在大型民用客机领域最为重要的航空总线,曾经以其优异的性能在大型民用客机领域占据了统治地位。

面对航空电子系统对机载数据总线提出的时间确定性传输、可靠性高和质量轻的要求,同时为了确保各种复杂飞行条件下的安全飞行和旅客娱乐的要求,对机载总线网络的带宽提出了更高的要求。20世纪后期,国外在IEEE802.3的基础上研究制定下一代航空数据网络,研究促进了航空电子全双工交换式以太网 (Avionics Full-Duplex Switched Ethernet, AFDX)的发展,研究中充分利用了商业货架产品,大大缩短了开发周期,降低了生产成本,同时保证了航空电子系统对机载总线网络高传输速率、低传输延时、高可靠性的要求。

民用机载总线网络采用新技术、新工艺和新器件,改善了总线性能,增强了功能,主要表现在数据总线的传输速率得到极大提高,总线结构也发生深刻变化。

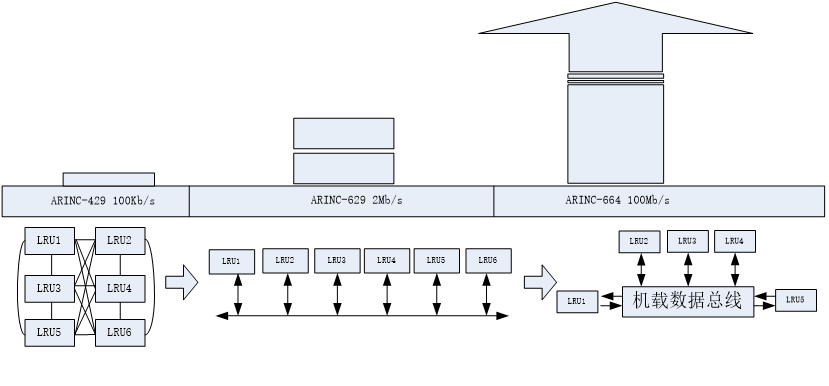

图3 机载数据总线的速率与结构

从上图可以看出,最初ARINC429传输速率只有100Kb/s,而ARINC629其传输速率达到2Mb/s,发展到ARINC664实现100Mb/s的传输速率,是ARINC429的1000倍。随着微电子技术的飞速发展,机载总线的传输速率会进一步提高。在总线传输速率不断提高的同时,机载总线结构从ARINC429的网状形式,发展到ARINC629的总线型,再到ARINC664的星型结构,设备互连更加方便,结构更趋合理,可靠性进一步提高。

纵观机载总线网络的发展,它们在飞行器任务需求牵引下,并在计算机网络技术、微电子技术和系统工程的推动下发展。在军用领域已经崭露头角的光纤通道(Fiber Channel, FC)和可变规模互连接口(Scalable Coherent Interface, SCI)技术更是以先天的巨大优势引起了人们的高度关注,这两种技术一旦应用于民用机载总线网络,其数据传输机制,分布式数据处理能力和吞吐率等方面将引起巨变,这将极大的推动民用机载总线网络的快速发展。

3.军用机载总线网络概述

最早的军用标准数字数据总线始于1973年的美国空军MIL-STD-1553规范。MIL-STD-1553总线为指令/响应时分多路数据总线,采用冗余的总线型拓扑结构,利用屏蔽双绞线或同轴电缆作为传输介质,传输数据率可达1Mbit/s。其主要功能是为所有连接到总线上的航空电子系统提供综合化、集中式的系统控制和标准化的接口。这种总线技术首先运用于美国空军F-16战斗机。

随着航空电子系统对信息传输速率要求的进一步提高,在20世纪90年代初期北约(NATO)在研制下一代欧洲战机时,提出了一种新的数据总线欧洲标准——STANAG 3910,此标准主要是用来改进机载数据总线的传输速率,以适应下一代战机的发展要求。使用STANAG 3910标准可以非常有效地对现有MIL-STD-1553系统进行升级,以提供高传输速率来满足未来战机的发展需要。这样不仅可以提高MIL-STD-1553系统的使用寿命,而且在下一代战机所要求的高速数据总线和航空电子通信系统稳定性(使用MIL-STD-1553总线的系统性能非常稳定)上取得较好的结合点。

由于上述2种总线技术均使用指令/响应协议,因此它们均具有较高的接收信号确定性以及可规定优先级传递信号的优点。但这种协议也有一些劣势,如总线传输效率会随着信号字长的增加以及传输速率的提高而下降,造成通信的延时,劣化系统的性能。而且,由于这2种协议均采用集中式控制方式(使用总线控制器来对总线进行控制),如果总线控制器发生故障,那将会造成整个系统的瘫痪。另一方面,由于新型战机需要采用具有任务综合、大容量数据传输、飞行管理等特点的总线技术(此种总线至少具有50Mbit/s的速率),因而必须彻底地改进上述总线的技术标准。1988年,美国自动工程师协会(SAE)为了满足上述要求制定了高速数据总线(HSDB)标准,随后在此标准之上,发布了2个具体的标准,即AS4074.1和AS4074.2。这2个标准均要求总线数据传输速率不得低于50 Mbit/s,以满足高速率传输的应用。

无论是高速数据总线(HSDB),还是STANAG 3910总线,它们都无法支持高清晰度视频通信的应用,亦无法满足将数据总线与传感器数据分布和交换网络综合为一体化的新要求。这是因为数字化的视频总线需要用1G的传输带宽将高清晰度显示器与存储管理系统连接起来,而传感器数据分布和数据交换网络则需要高达1Gbps的吞吐量。光纤通道FC(fibre channel)技术是ANSI的X3T11委员会于1993年制定的数据通信标准,是将计算机通道技术和网络技术有机结合起来,具有全新概念的通信机制。美国的F/A-18E/F,B-1B的改型计划己经使用光纤通道技术。波音公司和洛克希德·马丁公司竞争JSF飞机研制合同时,都将光纤通道技术作为高速网络的选择方案之一。由于光纤通道网络在提供高速率传输的同时,还能够保证信号传输的质量,这就使得它非常适合于下一代战机使用。

4.机载总线网络发展趋势

机载总线从“孤立”的单一传输发展到现在的综合共享式结构,速率、安全、可靠性也在逐渐的健壮成熟化。“速率、安全、可靠、成本、灵活性”仍然是今后网络发展的主方向,在机载总线发展的历程中,每种总线都有自己特有的发展轨迹,各种先进技术又会相互应用,这将是下一代机载总线的发展趋势。

未来,机载总线网络不仅要追求速度上的提高,而且机载电子系统各个功能区内部和功能区之间都存在着各种大量信息交互需求;不仅对带宽和传输延时的要求不同,对容错和可靠性的要求也不尽相同,造成系统软硬件开发的复杂性、开发周期和费用的不断增加。为了应对这种难题,美国在开展“联合攻击战斗机(JSF)”研制计划时,提出了“统一航空电子网络”的概念,即以一种通信网络协议覆盖机上互连的所有需求,这样可以减少不同硬件的使用,消除用于协议转换的网桥,其明显优点就是简化结构,节省成本,提高可靠性和可维护性。

虽然在JSF项目中,F-35战斗机上未能实现单一网络的目标,但确实显著减少了网络的种类,大大提高了机载网络的效费比。统一网络成为机载互连追求的目标和发展方向,光纤通道与可扩展一致性接口(SCI)是具有代表性的统一网络解决方案,而采用波分多路复用的全光交换网络也是未来值得关注的网络系统。

下一代航空电子系统对机载网络提出了统一化、强实时,高可靠的要求,下面这些技术能够解决目前网络中存在的种类繁多、带宽不足、实时性不强等缺陷,促进统一网络的建立:

(1)时间驱动通信技术

网络各个节点设计时间触发服务器,时钟同步信息同步全网所有设备通信控制器上的本地时钟,使得全网在统一的时钟控制下,按照制定好的调度规则发送时间触发数据,保证TT数据的带宽、实时、可靠传输需求;在无时间触发数据的情况下,发送事件触发数据。

(2)分布式高带宽交换网络技术

为达到机载强实时高可靠分布式网络,涉及到交换体系结构、功能组成、模式控制、调度算法、软硬件设计与实现等关键技术。交换机作为交换网络通信系统核心部件,提供网络通信节点数据的确定性交换。

(3)波长光交换网络技术

波长光交换网络的基础是WDM和光交换。WDM可同时传输多种不同类型的信号:包括数字信号和模拟信号。通过增加复用波长数目可增容,而不必对原系统做大的改动,具有良好的扩充能力。利用WDM技术波长选路,实现网络交换和网络恢复,从而可实现透明、灵活、经济且具有高度生存性的网络,支持高度的组网灵活性、经济性和可靠性。光交换分为:光线路交换(OCS),光分组交换(OPS)和光突发交换(OBS)。OPS和OBS分别以光分组和汇聚后的光突发包作为最小的交换粒度,还处于实验室研究阶段,光波长交换技术较为成熟,是未来机载光网络发展方向。

2019年11年08日

2022年05年18日

2024年02年21日

2019年12年02日

2025年05年13日

2022年07年22日

2019年06年25日

2019年06年25日

2021年10年18日

2021年08年18日

评论 (0)